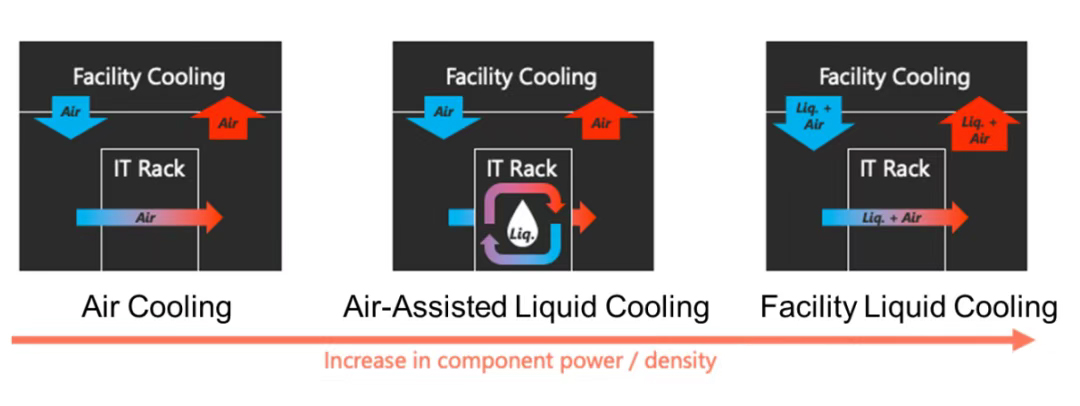

在AI算力全面爆发的今天,传统风冷系统已经接近物理极限。要让AI训练集群稳定运行,液冷几乎成为必然选择。然而,对大多数已建成的数据中心来说,全面改造为液冷系统代价高昂。Meta提出的 AALC(Air-Assisted Liquid Cooling,空气助力液冷)系统,正是一种在“原有风冷设施上实现液冷能力”的工程方案。它通过空气与液体冷却协同,使传统数据中心无需改造即可承载高功率AI机架。

从风冷到液冷的桥梁

AALC的出现,并不是为了取代风冷,而是为两种冷却方式建立一座桥梁。系统的设计理念是延续已有基础设施,利用空气冷却的机房环境,再叠加液体冷却单元,从而在成本、效率和灵活性之间取得平衡。

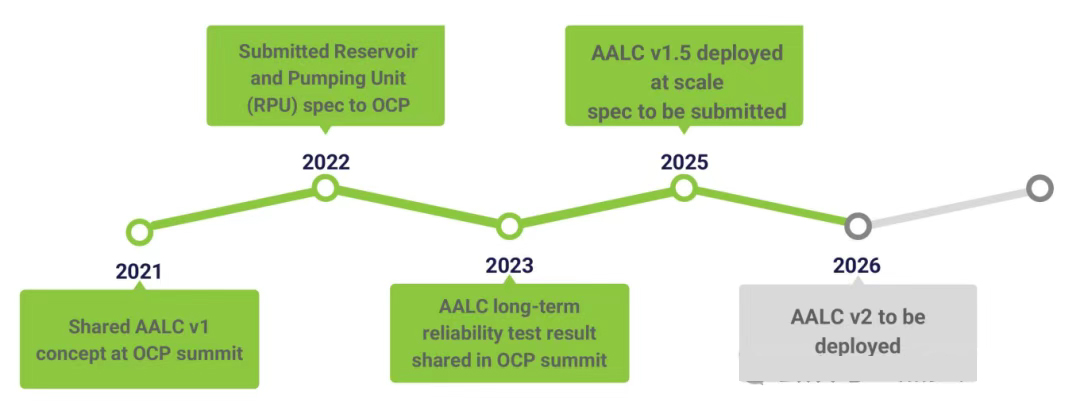

Meta在2021年首次在OCP(Open Compute Project)峰会上公布AALC概念,随后不断优化结构与控制逻辑。2023年,他们公布了长期可靠性测试结果。2025年,AALC v1.5在数据中心实现规模化部署,而下一代AALC v2预计将在2026年投入使用。这条路线图展示了AALC从实验室概念到大规模商用的完整过程,也反映了液冷技术在AI数据中心中的快速成熟。

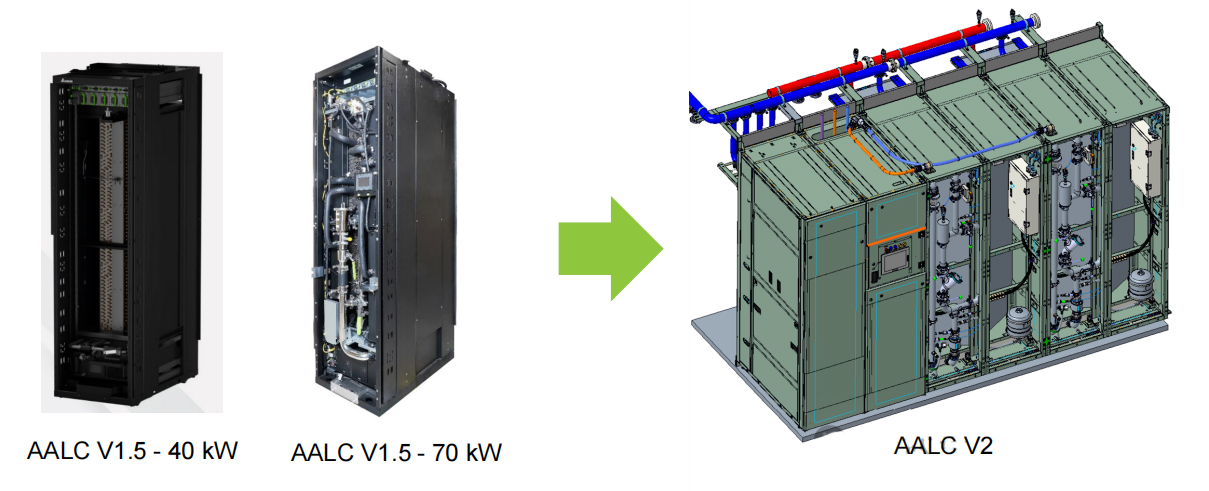

AALC v1.5:规模化落地的起点

AALC v1.5是Meta首个量产化的空气助力液冷系统,支持40千瓦与70千瓦两种功率规格。它可灵活匹配不同机柜布局——1:1、2:1或3:1配置,即一个冷却单元可为多台IT机柜提供散热服务。这种设计兼顾了灵活部署与空间利用率,便于在现有机房环境中快速集成。

AALC系统通过 Modbus协议 与机房设施及机架管理控制器(RMC)通信,实现冷却运行控制、健康信号传输、故障告警和自动保护。当检测到漏液风险时,系统可自动断电,保障设备安全。平台会持续采集液体流量、冷却液压力、空气入口温度等参数,并以遥测形式上传至监控中心,实现集中管理与维护。

为确保系统稳定,Meta建立了覆盖从组件到整机的验证流程:泵、风扇、传感器等基础元件的可靠性测试,换热器与控制逻辑的单元验证,以及机架级热应力和系统性能调校。通过这一系列验证,AALC v1.5在全球范围内部署后保持了高度一致的运行表现,也为后续版本积累了大量数据经验。

AALC v2:面向AI高密度时代的模块化设计

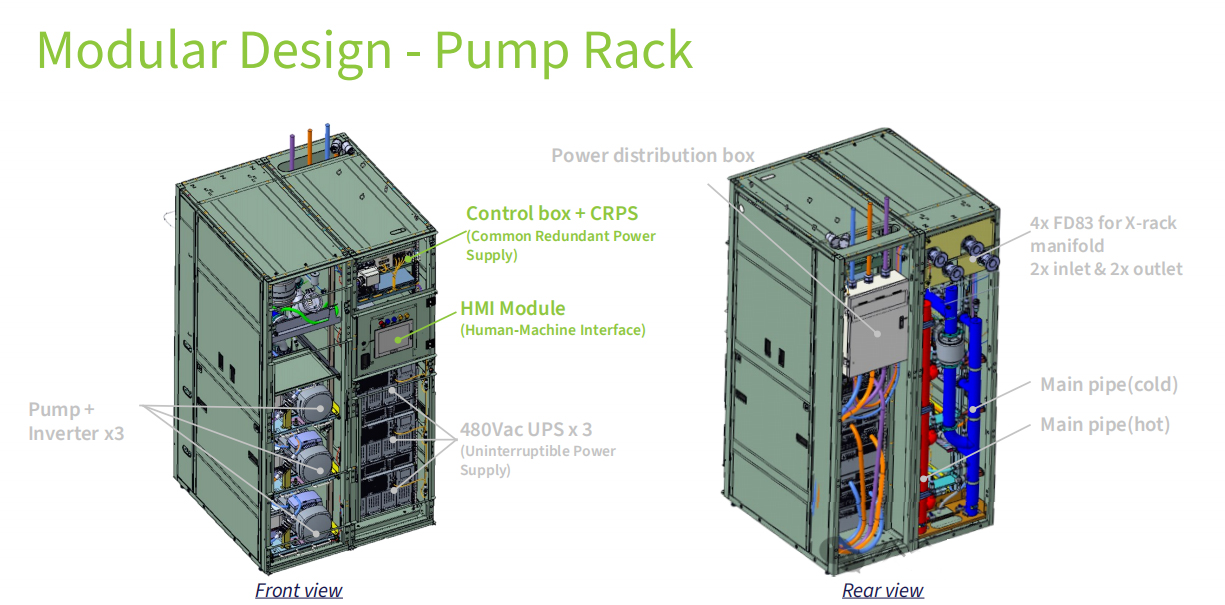

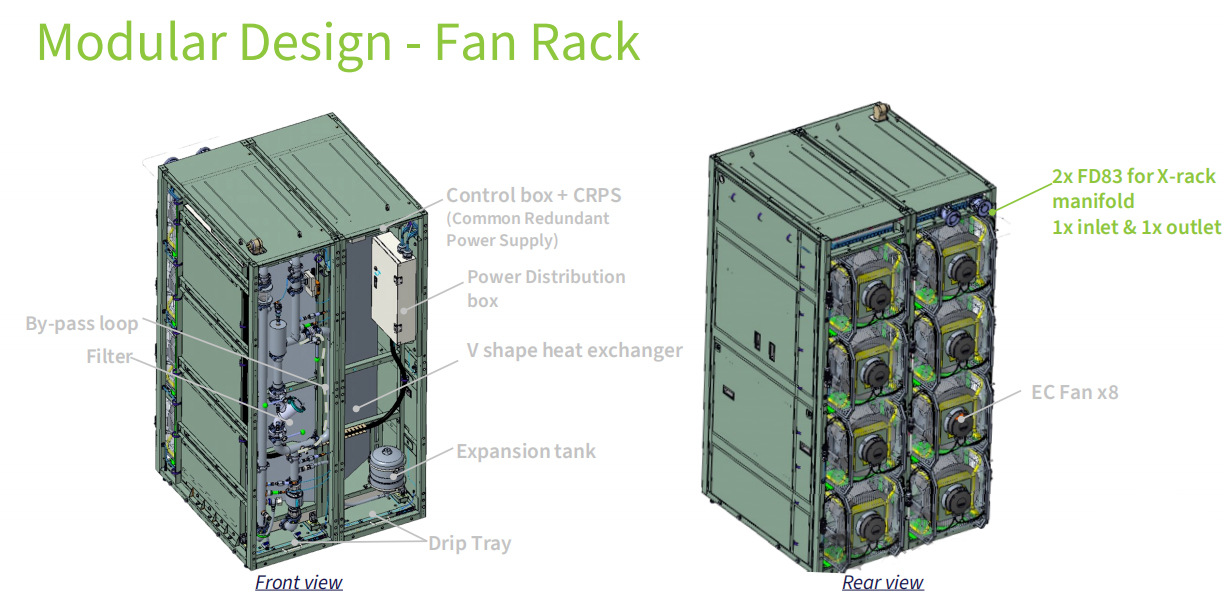

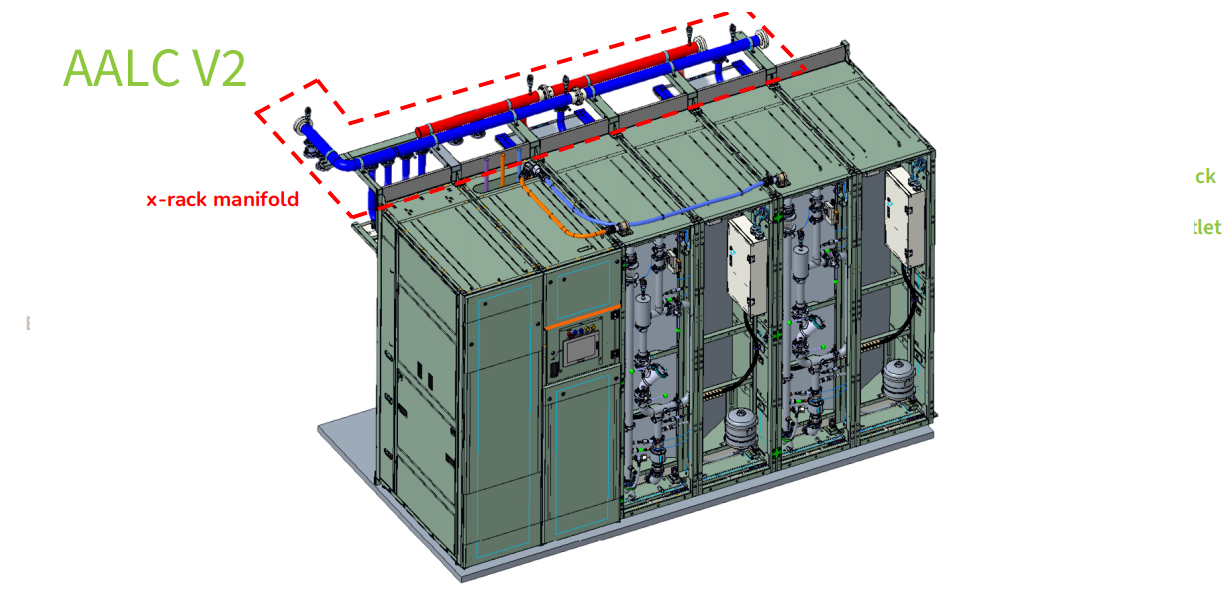

在v1.5成功量产的基础上,Meta推出了更高性能的 AALC v2。这一代系统以“模块化”为核心特征,由三大单元组成:泵机架(Pump Rack)、风机架(Fan Rack) 与 跨机架总管(X-Rack Manifold)。模块之间可独立维护,也可根据负载灵活扩展。

AALC v2的基础冷却能力为300千瓦,可通过增加风机架数量提升整体散热能力。系统将液体出口与空气入口的温差控制在5°C以内,空气侧温差超过12°C,总功耗低于冷却能力的10%,冷却液供压维持在45 psi以上。这些指标使其能够支撑AI训练集群的高功率密度,同时保持极高能效。

泵机架是AALC的动力中心,内含三组泵和逆变器,并配备三套480Vac不间断电源(UPS)。冷热主管道通过FD83接口与总管连接,前后均可维护,方便更换与检修。风机架采用V形换热器与八个EC风扇的结构,并配备旁通回路、过滤器、膨胀罐和集液盘,保证长期运行的稳定与洁净。跨机架总管连接不同冷却模块,实现冷却液的分配与回流,并设有空气排气阀、视窗和集液盘,用于监控和维护。

安装方面,AALC v2沿用了模块化理念。部署过程被简化为五个环节:设备进场、定位布线、总管组装、系统注液与加压、通电调试。整个流程无需改造机房管线,即可快速完成部署。对于已运行的风冷数据中心,这种“即插即用”的安装模式大幅降低了导入成本,也缩短了新架构上线周期。

结语

AALC不是一场技术革命,而是一种现实而高效的工程演进。它让传统数据中心在不更换基础设施的前提下,实现液冷的性能与能效提升,为AI算力的持续扩张提供了平滑的升级路径。

AALC v1.5证明了空气助力液冷在实际场景下的可行性,而AALC v2的模块化设计则为更高热密度的AI集群铺平了道路。随着AI计算持续向高功率方向演进,这种兼顾兼容性、能效与可扩展性的方案,正在成为数据中心液冷发展的关键过渡形态。