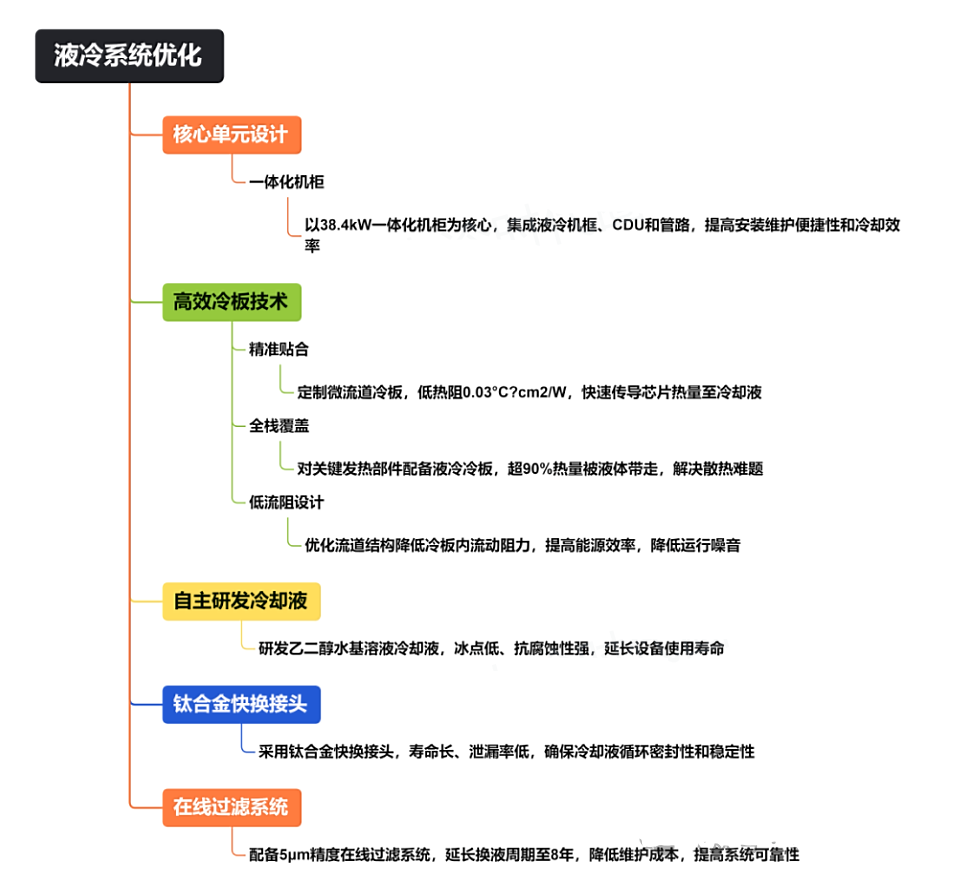

第一部分:华为液冷核心创新产品详解

华为的液冷解决方案并非单一产品,而是一个贯穿数据中心基础设施全栈的集成系统。其核心创新在于将IT设备、机房基础设施和智能管理系统进行协同设计,实现能效的最大化。

1. FusionServer Pro 液冷服务器系列 (系列型号如 248H V6)

创新点:

芯片级精准散热: 采用高导热材料的液冷板,与CPU、GPU、内存等高功耗芯片直接接触,将热量直接带走,散热效率比风冷提升10倍以上。

“去风扇”设计: 服务器内无需传统风扇,消除了最大的噪音和单点故障源,可靠性显著提升,噪音从100分贝以上降至50分贝以内,满足办公环境标准。

盲插快接接口: 服务器与机柜级供水系统采用**盲插接头**设计,支持热插拔,像插网线一样简单,极大地简化了部署和维护流程,这是工程上的重大创新。

耐腐蚀材料工艺: 针对冷却液可能存在的腐蚀性,在冷板流道、管路等关键部件采用了特殊的涂层和材料工艺,保证系统的长期可靠性。

2. CoolTank 液冷集群解决方案

创新点:

柜级集成: 将一个计算集群(如AI训练集群)所需的液冷服务器、液冷配电柜、液冷网络设备(交换机)全部集成在同一个液冷机柜中,所有设备共享同一套液冷循环系统。

“All in One”交付: 在工厂完成预集成、预测试,整体交付到数据中心,现场只需连接一次外部水管和电源即可上电运行,将部署时间从“月”缩短到“天”。

高密度支持: 单机柜功率密度可支持100kW+,完美支撑高密度算力场景。

据智慧芽、Incopat等数据库统计,华为在“液冷散热”相关技术领域(IPC分类如H05K7/20, F28D15/00, G06F1/20等)的全球专利申请量已超过500件(截至2023年底),且年申请量持续高速增长(近5年CAGR > 25%)。中国是其最主要布局地(占比超60%),同时在美、欧、日、韩等关键市场积极申请。

3.华为CloudMatrix384液冷技术

4. iCooling@AI 能效优化技术

创新点:

AI驱动的智能调优: 这是华为液冷方案的“大脑”。该系统通过采集室外天气、IT负载、实时PUE等海量数据,利用AI算法进行建模和预测。

多变量协同控制: AI动态调节水泵转速、冷却塔风扇、阀门开度等参数,始终让整个液冷系统工作在最佳效率点,实现从“制冷”到“智冷”的飞跃。官方数据称可额外降低8%-15%的制冷能耗。

5. 间接蒸发冷却系统 与 液冷混合方案

创新点:

自然冷却最大化: 华为将液冷系统与其领先的间接蒸发冷却技术结合。在寒冷季节,液冷系统的热量通过CDU传递给蒸发冷却系统,利用室外冷空气免费制冷。

混合架构灵活性: 支持不同冷却模式的灵活切换(纯液冷、混合模式、纯风冷),适应全球不同气候条件,实现全年最低PUE。

第二部分:液冷相关供应商生态分析

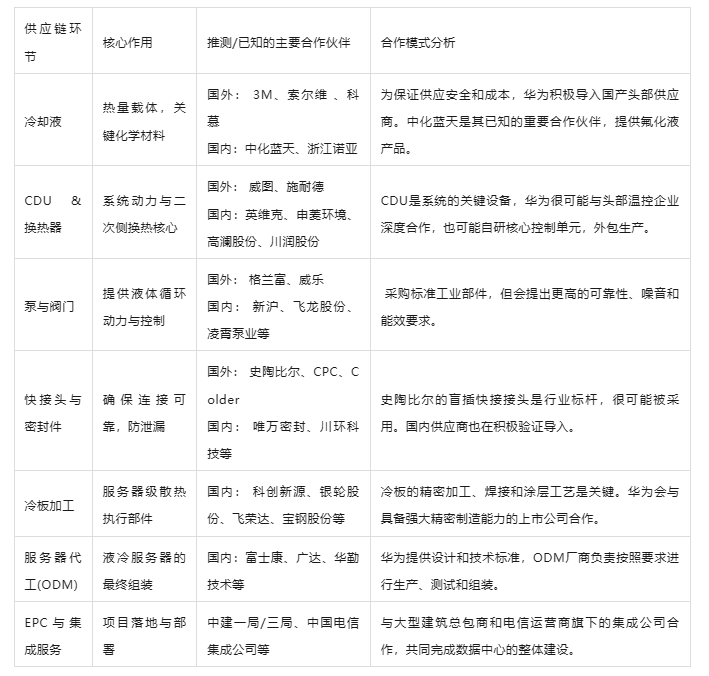

华为秉承“开放合作、互利共赢”的生态策略,其液冷供应链由众多国内外优秀企业构成。注:以下名单基于行业公开信息、招股书及研报推断,并非华为官方完整名录。

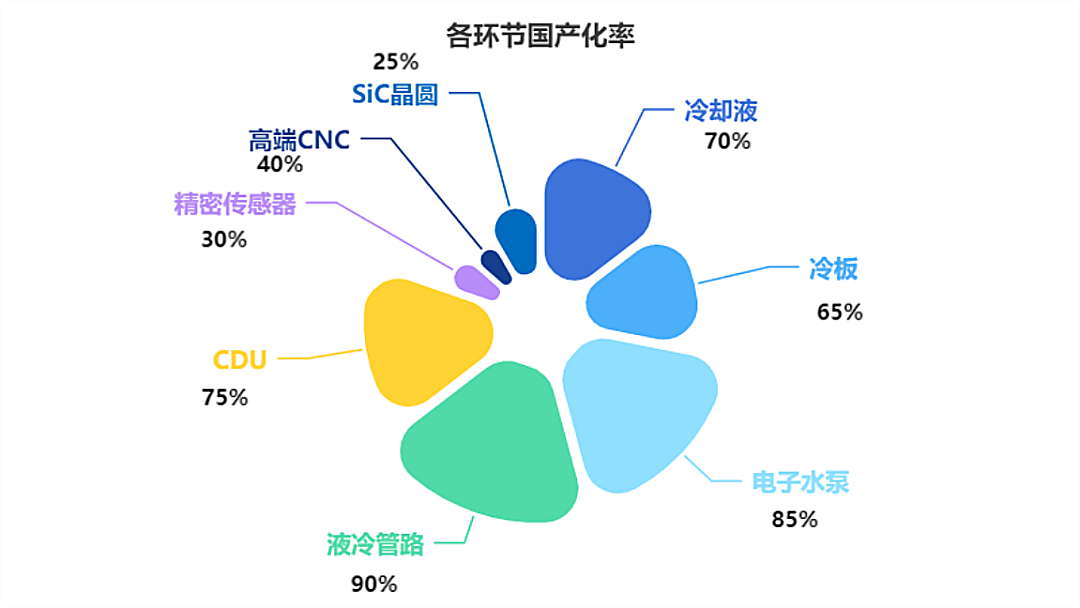

华为液冷供应链整体国产化率为55%,在关键零部件领域存在不同程度的进口依赖。在冷却液方面,巨化股份已实现氟化液国产化,产能达5万吨/年,成本较进口产品降低40%,但第四代氟制冷剂(HFOs)的纯化工艺仍部分依赖进口技术。

在冷板加工设备方面,华为主要依赖联德股份提供的压缩机核心铸件,但精密加工设备(如高精度CNC)仍存在进口依赖,部分高端设备来自德日品牌。在SiC模块领域,通过国产化(如BASiC驱动芯片)将成本降至进口的80%,但核心材料(如SiC晶圆)仍依赖Cree、罗姆等海外供应商。

从国产化率看,华为液冷供应链各环节的国产化程度存在显著差异:冷却液(70%)、冷板(65%)、电子水泵(85%)、液冷管路(90%)、CDU(75%)等部件的国产化率较高,而精密传感器(30%)、高端CNC设备(40%)、SiC晶圆(25%)等关键部件的国产化率较低。这种”整体国产化+局部进口依赖”的现状,反映了华为在液冷供应链中面临的挑战与机遇。

华为正积极提升液冷供应链的自主可控能力,但是仍面临一些挑战。SiC晶圆的国产化率不足,导致成本控制存在瓶颈;精密加工设备的国产化率较低,影响产能提升和质量稳定性;液冷系统的兼容性问题尚未完全解决,跨厂商适配仍需标准化支持。这些问题制约了华为液冷技术的全面自主可控,需要通过技术创新、产业协同和政策支持等多方面努力来解决。

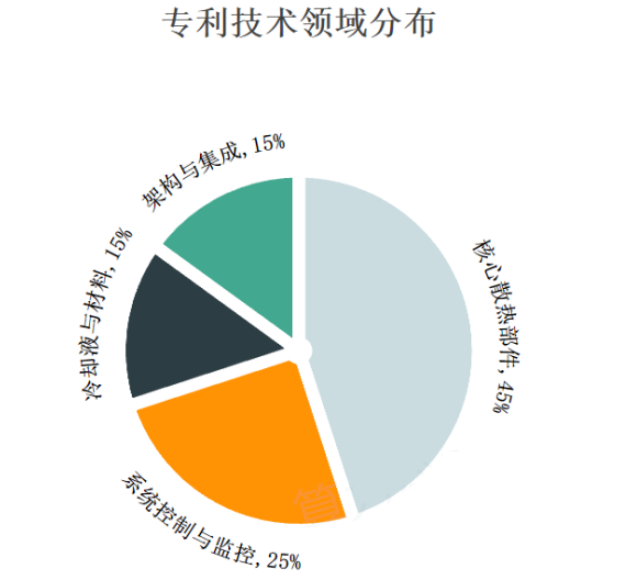

第三部分:液冷相关专利技术分析

华为在“液冷散热”相关技术领域(IPC分类如H05K7/20, F28D15/00, G06F1/20等)的全球专利申请量已超过500件(截至2023年底),且年申请量持续高速增长(近5年CAGR > 25%)。中国是其最主要布局地(占比超60%),同时在美、欧、日、韩等关键市场积极申请。

针对其技术分布图谱进行分析,可以得出如下分布情况:

核心散热部件 (约45%):冷板设计(微通道优化、均温结构)、浸没式系统(槽体、工质、冷凝)、快接头/管路连接技术。

系统控制与监控 (约25%):流量智能分配、泄漏检测与定位、温度压力精准调控算法。

冷却液与材料 (约15%):高性能冷却工质(尤其环保型配方)、耐腐蚀密封材料。

架构与集成 (约15%):液冷机柜整体架构(如CloudMatrix 384的集成设计)、与供电/IT设备的协同优化。

图2:华为液冷技术专利技术领域分布饼图

华为在液冷技术领域进行了全面的专利布局,构筑了深厚的技术壁垒。通过分析公开的专利申请,可以发现其技术重点集中在以下几个方面:

1. 系统架构与工程创新专利

专利方向: 整体系统架构、管路连接方案、机柜布局、冗余备份、快速部署方法。

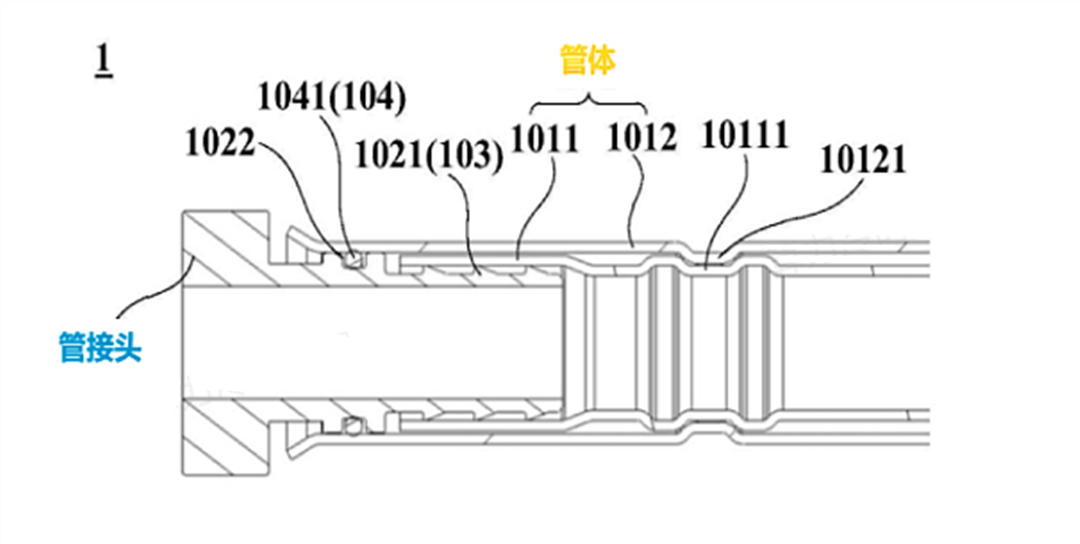

华为自己开发了具备自密封、防漏液、快插拔特性的液冷连接器,提升维护性。典型的方案,如专利CN119342748A,一种液体管道、散热装置及电子设备,公开了一种液冷管路双层密封结构,内层为氟橡胶密封圈,外层为金属波纹管,在- 40°C至85°C温度循环测试中无泄漏,耐压能力达2.5MPa。具体结构如下图所示,

其中液体管道1包括管体101和管接头102,液体管道1可包括两个管接头102,管体101位于两个管接头102之间,且管体101的两端分别与对应的管接头102相连接;由于在第一层管1011与管接头102的连接处,以及第二层管1012与管接头102的连接处均设置有密封结构,其可有效的提升管体101与管接头102连接以及密封的可靠性,从而可降低液体管道1漏液的风险。另外,该液体管道1设置为双层管道结构,第二层管1012可对第一层管1011起到保护的作用,从而有利于提升液体管道1的结构可靠性。液体管道1还可以包括漏液报警装置107,该漏液报警装置107包括接水部件1071和漏液报警部件1072,当接水槽10711内收集有液体时,漏液报警部件1072用于发出报警信号。

2. 冷板设计与优化专利

专利方向: 流道形态、扰流结构、材料工艺、均温性设计。

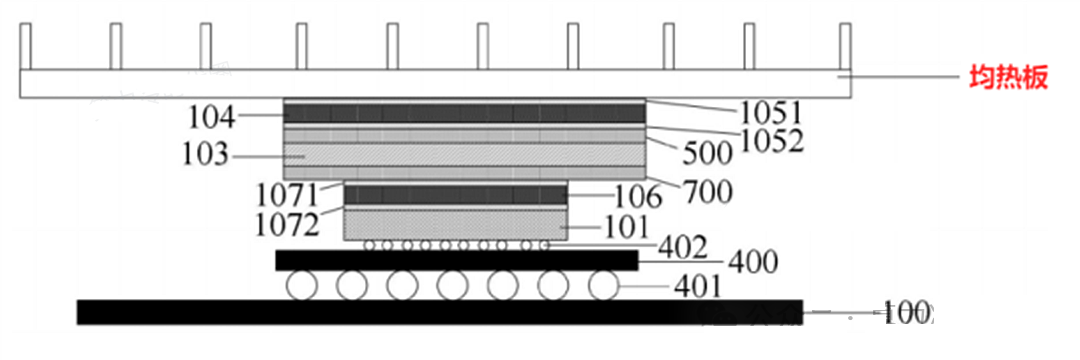

部分专利显示华为采用真空腔均热板(Vapor Chamber)与传统微通道冷板结合,实现芯片表面温度的极致均一化,通过冷却工质在真空腔内的相变和表面微结构或毛细结构迅速降温并消除热点。

其中在专利CN118572015A(主板系统、散热系统及电子设备)、CN118732781A(主板系统、散热系统及电子设备)、CN116686082A(芯片散热盖、芯片封装结构及设备互连系统)、CN115515295A(散热装置、电路模组、电子设备及电路模组的装配方法)以及CN222674564U(电路板组件及电子设备)等均公开了类似的真空均温板。

典型的如下图所示:其中600为散热器均热板,包括壳体601,该壳体601围设成密封的真空腔体,其中,该腔体内填充有工质602,工质602包括:冷却液,且该腔体的内壁上设有毛细结构。其中,该冷却液可以是氟利昂等冷媒或水。该毛细结构例如为铜网微状蒸发器。

拓扑优化的微通道结构

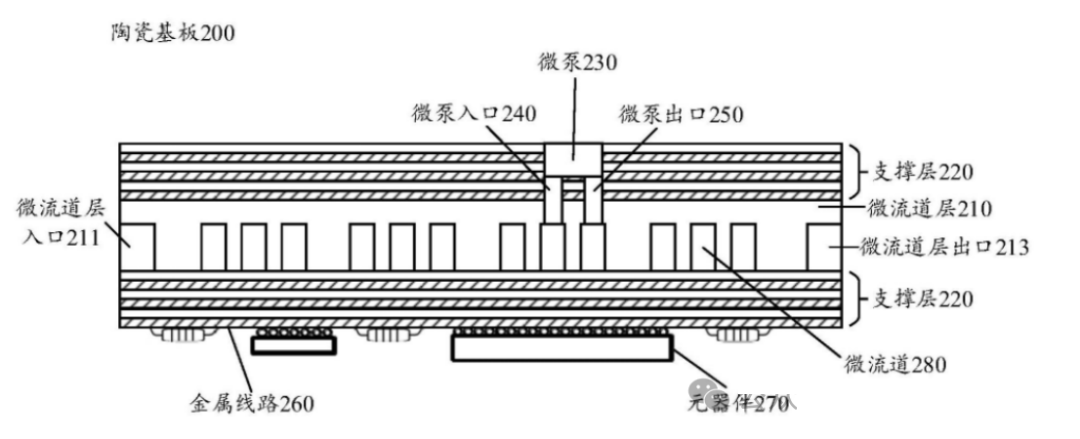

利用仿真优化流道形状、分布与截面,最大化换热面积与流速,降低流阻。典型的结构例如专利CN120021011A所公开的技术方案,冷板内部集成微泵驱动冷却液循环,动态调节流量分配,适应芯片负载波动。具体如下图所示:

3. 智能控制与算法专利

专利方向: 流量控制、温度控制、AI调优算法、故障预测。

示例: **基于AI的iCooling相关专利**是华为的核心优势。例如专利《一种数据中心的冷却控制方法及装置》(CN114402****),通过实时学习历史数据,动态调整制冷系统运行参数,实现节能。

4. 液冷与其它技术的融合专利

专利方向: 液冷与供电融合(如巴拿马电源)、液冷与浸没式结合、液冷与间接蒸发冷却联动。

示例: 专利可能涉及将**CDU、配电单元(PDU)** 集成在一个柜内的设计,减少损耗和占地;或提出**混合冷却系统(液冷+风冷)的智能切换策略**。

5. 浸没式液冷的前瞻布局

专利方向: 箱体设计、冷却液循环、器件兼容性、运维工具。

示例: 虽然华为当前主力是冷板式,但已公开大量浸没式液冷专利,如**服务器在浸没槽内的密封与插拔机构**、**两相浸没式系统的气相冷凝回收方案**等,为未来技术迭代储备。